কোন বিজ্ঞানী মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কার করেন?

আজ আমরা যেমন জীববিজ্ঞানের অত্যাধুনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও জ্ঞানের আলোকে গবেষণা এবং উন্নয়ন করছি, তেমনই জীবন কতোটা জটিল তা বুঝে অবাক হয়ে যাই। এই জটিলতা বুঝার জন্য জীবনের একটি মৌলিক একক, কোষ-এর বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কার্যকারিতা বুঝা খুবই জরুরী। কোষের মধ্যে থাকা বিভিন্ন অঙ্গাণুগুলি আমাদের শরীরকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।

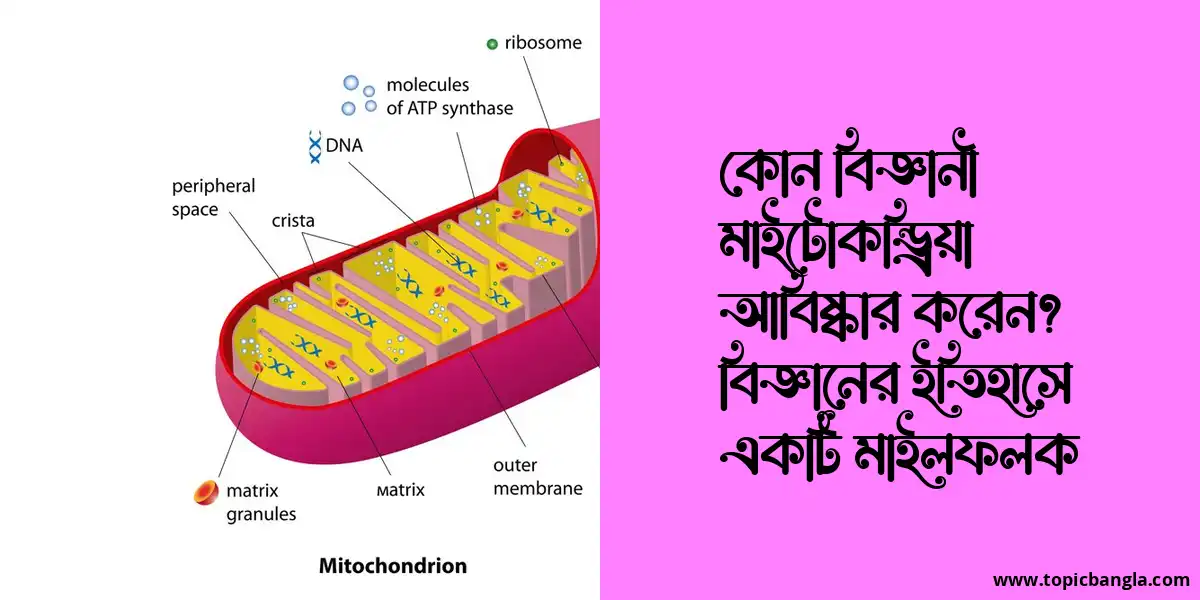

এই অঙ্গাণুগুলির মধ্যে একটি হল মাইটোকন্ড্রিয়া, যা কোষের শক্তি ঘর হিসাবে পরিচিত। আজ আমরা এই মাইটোকন্ড্রিয়ার আবিষ্কারের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করব। এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারব কীভাবে বিজ্ঞানীরা এই অঙ্গাণুটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং কীভাবে সময়ের সাথে সাথে আমাদের বোধগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাইটোকন্ড্রিয়ার আবিষ্কারের ইতিহাস

আমার নাম রিচার্ড আল্টম্যান। ১৮৮৬ সালের ৫ই আগস্ট জার্মানিতে আমার জন্ম। আমি একজন জার্মান হিস্টোলজিস্ট এবং সাইটোলজিস্ট। আমি মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কারের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

১৮৯৪ সালে, আমি ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন অধ্যয়ন শুরু করি। ১৮৯৮ সালে, আমি আমার মেডিকেল ডিগ্রি অর্জন করি এবং আলবার্ট ফন কলিকারের অধীনে ইনস্টিটিউট অফ অ্যানাটমিতে গবেষণা শুরু করি। ১৮৯৯ সালে, আমি মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কার করি।

আমি একটি নতুন ধরনের কোষাঙ্গক আবিষ্কার করার জন্য একটি আলোক মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করছিলাম। এটি ছিল একটি ছোট, ছড়ি-আকৃতির অঙ্গক যা কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত ছিল। আমি এটিকে “মাইটোকন্ড্রিয়া” নাম দিয়েছি, যার অর্থ “দানার মতো”।

আমি মাইটোকন্ড্রিয়া সম্পর্কে আমার আবিষ্কার প্রকাশিত করার পর, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আমার গবেষণা নিশ্চিত করেছেন। মাইটোকন্ড্রিয়া এখন কোষের শক্তি ঘর হিসাবে পরিচিত। তারা এটিপি উৎপাদন করে, যা কোষের কার্যকলাপের জন্য শক্তির মুদ্রা।

গ্যাটিনার বিবরণ (১৮৪২)

গ্যাটিনার, একজন জার্মান উদ্ভিদবিদ, যিনি ১৮৪২ সালে প্রথম মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কার করেন। মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি কোষের শক্তি কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত, যেগুলি শ্বাসক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোষকে শক্তি প্রদান করে। গ্যাটিনা সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহার করে গাছের কোষ পর্যবেক্ষণ করছিলেন যখন তিনি এগুলি আবিষ্কার করেন।

তিনি দেখতে পান যে কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ছোট, গোলাকার কণাগুলি রয়েছে যা আলোকে প্রতিফলিত করে। তিনি এই কণাগুলিকে “গ্লোবুলস” নাম দেন এবং তাদের কোষের কার্যকলাপে জড়িত বলে মনে করেন।

গ্যাটিনার আবিষ্কারটি কোষ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এটি কোষের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া বোঝার পথ প্রশস্ত করেছিল। পরবর্তীতে, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই কণাগুলির কার্যকারিতা আরও অনুসন্ধান করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে এগুলো কোষের শ্বসন এবং শক্তি উৎপাদনের জন্য দায়ী। আজ, মাইটোকন্ড্রিয়া কোষ জীববিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে স্বীকৃত, এবং তাদের কাজ কোষের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক জীবের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জোসেফ লেইডিগের পর্যবেক্ষণ (১৮৫৭)

আমি, জোসেফ লেইডিগ, ১৮৫৭ সালে প্রাণীদের শুক্রাণুতে একটি অনন্য অঙ্গক খুঁজে পেয়েছিলাম যাকে আমি ‘মাইটোকন্ড্রিয়া’ নাম দিয়েছিলাম। এই অঙ্গকটির কাঠামো এতটাই স্বতন্ত্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের অধিকারী ছিল যে, আমি এটিকে পশুকোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলাম। পরবর্তী গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে মাইটোকন্ড্রিয়া মূলত শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু, যা কোষের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য জৈবিক শক্তি, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট (এটিপি) সরবরাহ করে। বছরের পর বছর ধরে মাইটোকন্ড্রিয়ার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে, এবং এটি জীবকোষীয় বিপাক, সিগন্যালিং, এবং মৃত্যু প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আলবার্ট কলিকারের আলোক-মাইক্রোস্কপি (১৮৬۴)

আজ আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার আবিষ্কারের গল্পে ফিরে যাবো। অনেকেরই মনে প্রশ্ন থাকে কোন বিজ্ঞানী মাইটোকন্ড্রিয়া আবিষ্কার করেন? এর উত্তর দিতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৮৬৪ সালে। এ সময় জার্মান চিকিৎসক, এনাটোমিস্ট এবং হিস্টোলজিস্ট আলবার্ট কলিকার (Albert Koelliker) আলোক মাইক্রোস্কোপি ব্যবহার করে ব্যাঙের পেশী কোষ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তখন তিনি অসাধারণ কিছু দেখতে পেলেন। তিনি দেখতে পেলেন কোষের ভিতরে সুতার মত কিছু ছোট ছোট গঠন। এই গঠনগুলি আজ আমরা মাইটোকন্ড্রিয়া নামে চিনি। তাই আলবার্ট কলিকারকেই মাইটোকন্ড্রিয়ার আবিষ্কারক বলা হয়ে থাকে।

কার্ল বেন্ডারের স্টেইনিং পদ্ধতি (১৮৯৮)

কারল বেন্ডারের স্টেইনিং পদ্ধতি ১৮৯৮ সালে বিকশিত একটি হিস্টোলজিক্যাল স্টেইনিং পদ্ধতি যা মাইটোকন্ড্রিয়া সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে টিস্যুকে মেথিলিন ব্লু দিয়ে স্টেইন করা হয় যা মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সকে কালো বর্ণের রঞ্জিত করে। এই পদ্ধতিটি মাইটোকন্ড্রিয়ার বিন্যাস এবং সংখ্যা নির্ধারণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

এই পদ্ধতির কার্যপ্রণালী হলো মেথিলিন ব্লু, যা একটি বেসিক ডাই, মাইটোকন্ড্রিয়ার অ্যাসিডিক ম্যাট্রিক্সের সাথে বিক্রিয়া করে। এই বিক্রিয়ার ফলে একটি কমপ্লেক্স তৈরি হয় যা আলোক মাইক্রোস্কোপের অধীনে কালো রঙের দেখায়।

বেন্ডারের স্টেইনিং পদ্ধতি মাইটোকন্ড্রিয়ার গবেষণায় একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে মাইটোকন্ড্রিয়াল পরিবর্তন সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন পার্কিনসন রোগ, আলঝেইমের রোগ এবং ক্যান্সার।

ক্রিশ্চান রিচের নামকরণ (১৯০৩)

একবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন জার্মান সেনাবাহিনীর অফিসার এবং দার্শনিক অটো ক্রিশ্চান রিচার একটি বিজ্ঞানের শিক্ষামূলক বইয়ের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯০৩ সালে একটি সাময়িকীর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে, তিনি ‘মাইটোকন্ড্রিয়া’ নামটি তৈরি করেছিলেন। রিচার তাঁর নতুন 術語টি দুটি গ্রীক শব্দ ‘মাইটোস’ (তন্তু) এবং ‘কন্ড্রিয়ন’ (দানাযুক্ত) থেকে তৈরি করেছিলেন। কারণ, মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি মাইক্রোস্কোপের অধীনে দেখা গেছে, এগুলি দানাদার এবং সূতার মতো।

এই প্রবন্ধটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল কারণ এটি প্রথমবারের মতো ছিল যেখানে মাইটোকন্ড্রিয়াকে স্বতন্ত্র অঙ্গাণু হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। রিচারের নামকরণ এখনও ব্যবহার করা হয় এবং মাইটোকন্ড্রিয়াগুলির পাঠ্যপুস্তকের বিবরণে এগুলি প্রায়ই ‘রিচারের দানাদার অঙ্গানু’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।